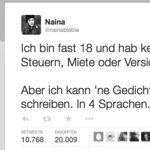

»Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse [sic!] schreiben. In 4 Sprachen.« – Diese Nachricht (»Tweet«) einer 17-jährigen Oberstufenschülerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat Deutschland die nächste große Bildungsdebatte beschert. HAZ, FAZ, Bild, Stern, N‑TV, Handelsblatt, kurzum: alle Medien nahmen sich der Geschichte an. Nun hat sogar das Schulministerium Nordrhein-Westfalens Stellung genommen.

»Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse [sic!] schreiben. In 4 Sprachen.« – Diese Nachricht (»Tweet«) einer 17-jährigen Oberstufenschülerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat Deutschland die nächste große Bildungsdebatte beschert. HAZ, FAZ, Bild, Stern, N‑TV, Handelsblatt, kurzum: alle Medien nahmen sich der Geschichte an. Nun hat sogar das Schulministerium Nordrhein-Westfalens Stellung genommen.

Dabei hat Naina, so der Name dieser Schülerin, sowohl recht als auch unrecht.

Sie hat recht damit, dass es auch die Aufgabe der Schule ist, auf das Leben vorzubereiten. Ich erinnere mich lebhaft, im Politikunterricht der 8. Klasse als Hausaufgabe aufgegeben zu haben, man möge auf der Basis des BAföG-Satzes ein Monatsbudget erstellen: Wohnung, Kommunikation, Kleidung, Ausgehen, Versicherungen, Bücher plus ein Obolus für Unvorhergesehenes. – Die folgende Auswertung ergab sowohl betrüblich häufig Nudeln-mit-Ketchup-Tage am Monatsende als auch die Frage, wie manche Studierende es sich leisten können, Raucher zu sein.

Naina hat aber in zweierlei Aspekt dennoch unrecht.

Einerseits gibt es Myriaden an Dingen, Kenntnissen und Fähigkeiten, die zum alltäglichen Überleben sinnvoll sind. Eine Schule kann es aber nicht leisten, Schlagbohrmaschinenkurse anzubieten und IKEA-Möbel-Aufbau-Stunden. Wir haben keine Zeit, um einzutrainieren, wie man Formulare ausfüllt, egal, ob es sich dabei um Überweisungsträger handelt, um Anträge auf Arbeitslosengeld II, um Kindergeld, um BAföG, Nachsendeaufträge bei der Post oder eine Befreiung von der Zahlung des Rundfunkbeitrages.

Manche Dinge lernt man nicht in der Schule, sondern im Elternhaus oder im eigenen Leben.

Andererseits zeigt Naina ein gewisses Bild von Bildung, das immer häufiger anzutreffen ist. Der deutsche Philosoph Blumenberg hat von Bildung als Horizont gesprochen, nicht als Arsenal. Die Idee der Verwertbarkeit von Bildung greift aber um sich: Wozu Rechtschreibung, solange der Text verständlich ist? Wozu Mathematik, wenn ich sie jenseits des Dreisatzes später doch nie brauche? Der Idee, dass Wissen heute – mit Internet und Wikipedia – jedem, jederzeit, überall zugänglich ist, bestimmt mittlerweile ganze Curricula. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass dies eine bittere Lebenseinstellung ist. – Denn selbstredend kann ein Mensch ohne Horizont überleben; aber einen Horizont zu haben, macht die Welt für ihn und all seine Mitmenschen lebenswerter.

Bitter ist der Verzicht auf Faktenwissen vor allem, weil diese Abwesenheit Monstren schafft. Es gibt Gymnasiasten, die erklären, Hitler habe die Mauer erbaut; Gymnasiasten, die keinen deutschen Satz fehlerfrei zu Papier bringen; Gymnasiasten, die Jerusalem irgendwo in Libyen verorten (»neben Ägypten, ne?«). Wie aber soll jemand die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten beurteilen, dessen Geschichtskenntnisse für die Zeit vor 1945 bestenfalls neblig sind? Wie soll jemand die Gesellschaft der DDR einschätzen können, wenn er »Sozialismus« für einen freundschaftlich-innigen Umgang innerhalb der Clique hält? (Übrigens: Ja, das sind alles Beispiele aus meiner persönlichen Unterrichtserfahrung.)

Wir können zweifellos nicht mehr alles wissen. Aber nichts mehr zu wissen, darf keine Alternative darstellen!

Schlussendlich gibt es einen dritten Aspekt, der bei Naina durchscheint und den ich mit Sorge beobachte. Die junge Frau hat Angst, Angst vor dem Unvorbereitetsein auf alle Eventualitäten der Welt. Wohin ist das Selbstbewusstsein entschwunden, den an Gedichtanalysen und vier Fremdsprachen geschärften Verstand dafür einzusetzen, sich einen Miet- oder Versicherungsvertrag durchzulesen? Und welche Rolle spielen dabei Elternhäuser, deren größte Angst bereits in der Sekundarstufe I darin besteht, ihr Sohn oder ihre Tochter könne auch nur einen einzigen Fehler begehen? Seit wann lernen wir nicht mehr aus Fehlern?