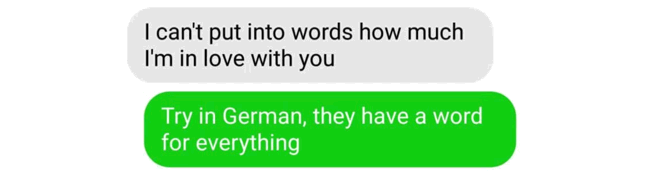

Die Aussage »deutsche Sprache – schwere Sprache« treffen selbst Muttersprachler bisweilen; allerdings sagen wir Deutschen dies meist, wenn wir uns einer Form unsicher sind: beim norddeutschen »sie fragte/frug nach dem Weg« oder, etwas sächsischer, »er könnte, wenn er nur wollte/wöllte«, bei den Fragen, wie der Plural von »Auspuff« heißt und warum »öfter« eigentlich schlechter Stil ist. – Für Nichtmuttersprachler ist Deutsch aber aus ganz anderen Gründen schwierig, wie dieser schlechte Scherz thematisiert:

Die Aussage »deutsche Sprache – schwere Sprache« treffen selbst Muttersprachler bisweilen; allerdings sagen wir Deutschen dies meist, wenn wir uns einer Form unsicher sind: beim norddeutschen »sie fragte/frug nach dem Weg« oder, etwas sächsischer, »er könnte, wenn er nur wollte/wöllte«, bei den Fragen, wie der Plural von »Auspuff« heißt und warum »öfter« eigentlich schlechter Stil ist. – Für Nichtmuttersprachler ist Deutsch aber aus ganz anderen Gründen schwierig, wie dieser schlechte Scherz thematisiert:

Tatsächlich ist die schiere Menge an zu lernendem Vokabular unüberschaubar groß. Damit meine ich gar nicht die Begrifflichkeiten, die bisweilen ihren Weg ins Internet finden wie »Waldeinsamkeit« – wo sich mir eher die Frage stellt: gibt es irgendjemanden, der das ernsthaft je verwendet hat? Modell: »Oh, mich gelüstete soeben nach einem Weilchen an Waldeinsamkeit«? – oder das inzwischen übrigens wieder abgeschaffte Buchstabenmonstrum »Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz«, ebensowenig meine ich das alte Twain-Zitat, wonach das deutsche Mädchen ein Neutrum sei, die Rübe aber weiblich (beides richtig, kann man aber lernen), sondern vielmehr die Tatsache, dass wir Deutschen dazu neigen, Dinge übermäßig präzise zu formulieren. Beispiel? Gerne. Das englische Verb »to change« heißt wahlweise »ändern«, »verändern«, »sich verändern«, »wechseln« oder »auswechseln«, »sich umziehen« (aber nicht »umziehen«!), »umsteigen«, »umschalten«, »umtauschen« bzw. »tauschen« oder »austauschen«, »verwandeln«, »sich verwandeln«, »umwandeln«, manchmal auch mit Subtext »verbessern« bzw. »verschlechtern« mit oder ohne »sich« und, wenn es um Wind und Wetter geht, auch schon mal »sich drehen« oder »umschlagen«… Das LEO-Wörterbuch listet 118 deutsche Entsprechungen für »to change« auf, die jeweils nur in ganz speziellen Beispielen richtig angewendet sind. Übrigens haben natürlich auch deutsche Verben Stammformen, die jedes Mal mitgelernt werden müssen.

Ein ähnlicher Grenzfall, der mir immer wieder begegnet, sind die zwei Verben »kennen« und »wissen«. Beides wäre im Englischen »to know«, im Französischen »savoir« und im Serbischen »знати/znati«. Hilfsweise erkläre ich als altsprachlich gedrillter Grammatiker, dass »kennen« mit Objekten funktioniert, »wissen« mit Nebensätzen: »Ich kenne den Mann«, aber »Ich weiß, wie der Mann heißt«. Allein, das klappt nicht immer: »Ich kenne die Antwort nicht« ist leider genauso deutsch wie »Ich weiß die Antwort nicht«. Umgekehrt funktioniert »Ich kenne dich« zwar perfekt, »ich weiß dich« hingegen ist Murks. Warum? Man weiß es nicht. Zwar gibt es neben der grammatischen Anleitung auch noch eine semantische, wonach »wissen« sich auf Faktisches beziehe, »kennen« hingegen eine persönliche Beziehung herstelle – und doch würde ich »ich kenne deine Telefonnummer« immer als gebräuchlicher ansehen denn »ich weiß deine Telefonnummer«. Heißt das nun, dass ich eine persönliche Beziehung zu einer Ziffernfolge aufgebaut habe?

Es ist ferner nicht so, dass unsere Grammatik nicht vergleichbare Fallstricke bereithielte. Vergleichen wir wieder mit dem Englischen:

• When I see you, I am happy. When I saw you, I was happy.

• Wenn ich dich sehe, bin ich glücklich. Als ich dich sah, war ich glücklich.

Der homo theodiscus scheint ernsthaft bei solch simplen Zusammenhängen à la »Jemandes Anblick erzeugt positive Gefühle« strikt unterscheiden zu müssen, ob das nun in der Gegenwart passiert oder in der Vergangenheit passiert ist. Erneut benötigt ein Wort (»when«, »quand«, »кад/kad«) zwei Entsprechungen, inklusive der 50%-Lotterie, ob man nun im Eifer des Gefechts gerade zur richtigen Subjunktion greift.

Auch die Kasus bringen ihre eigenen offenen Fragen mit sich. Laut Lehrbuch benutzt man den Dativ für Positionen und den Akkusativ für Bewegungen: »Ich lege das Buch auf den Tisch« (Bewegung), aber »Das Buch liegt auf dem Tisch« (Position). Wenn aber Sebastian Vettel auf dem Nürburgring fährt, ist es dann keine Bewegung mehr?

Als wenn die geschilderte Problematik noch nicht abschreckend genug wäre, multiplizieren wir sie jetzt noch – und zwar erstens mit den unterschiedlichen Sprechebenen: Schreibe bitte nicht »das war geil« und sage bitte nicht »es erfreute mich«. Und all dies zweitens malgenommen mit der Anzahl unterschiedlicher Standardvarietäten zwischen Sylt und Südtirol. Kurzum: Ich habe während meines Auslandsaufenthalts nicht nur meinen Respekt vor allen Ausländern maximiert, die sich frohen Mutes und mit teils unglaublicher Motivation an diese schwierige Sprache heranwagen, sondern ziehe auch meinen Hut vor all jenen, die es tatsächlich schaffen, Deutsch auf muttersprachlichem Niveau zu meistern! Realistischer ist es, es mit Alfred Polgar zu halten:

»Ich beherrsche die deutsche Sprache. Aber sie gehorcht nicht immer.«